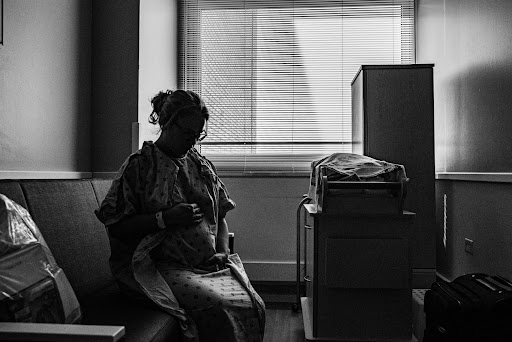

Mercredi 9 février a été diffusé le téléfilm Qu’est-ce qu’elle a ma famille ? adapté de l’ouvrage éponyme de Marc-Olivier Fogiel qui traite des parcours de parents d’intention ayant recours à la gestation pour autrui. Si une partie du public semble s’être émue du “combat” pour l’accès à la parentalité, l’angle privilégié des récits mettent au premier plan les parents d'intention rendant les gestatrices quasi anecdotiques. Qui sont-elles ? Ont-elles vraiment le choix ? Parler de GPA éthique a-t-il du sens ?

Étiquette : Femmes

Libre de se soumettre

Le consentement, défini comme « l’action de donner son accord à une action, à un projet » par Le Larousse, est une condition cruciale dans les relations interpersonnelles. Dans certains domaines, la dimension éthique du consentement est plus prononcée qu’ailleurs, notamment en médecine, en psychiatrie ou encore en droit concernant entre autre les crimes et délits sexuels. Pourtant, si le droit est clair sur la distinction des crimes et délits sexuels par la « violence, contrainte, menace ou surprise » de ces actes — qui illustre donc bien l’absence d’accord — des mythes continuent de planer autour des récits des victimes.

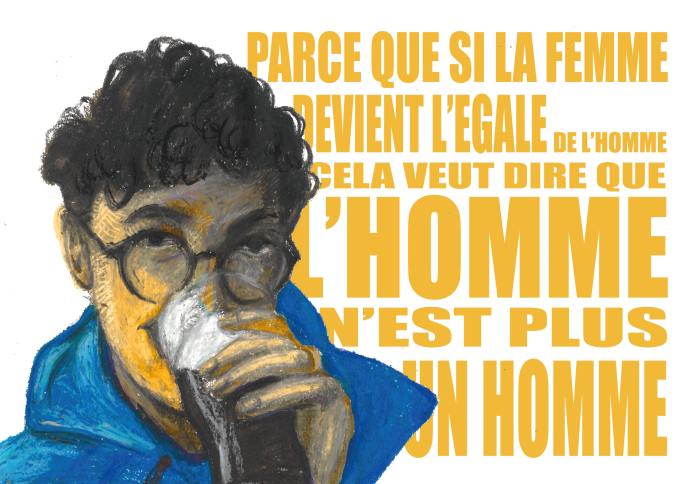

De quoi le masculinisme est-il le nom ? (Partie 1/2)

En février dernier, des personnalités influentes de l’espace médiatique sont mis sous les feux des projecteurs. La raison ? Leur association au groupe privée Facebook de la Ligue du LOL, et leur participation aux campagnes de harcèlement en ligne contre des personnes pour cause de leurs revendications politiques, leur appartenance religieuse et/ou leur orientation sexuelle.

De la Tribune à l’Échafaud, une histoire en mouvement des femmes et bientôt du féminisme sous la Révolution française

Dans Le Prince Philosophe, Olympe de Gouge écrivait en 1792 : “Ah si les femmes veulent seconder mes désirs, je veux que, dans les siècles futurs, on place leur nom au rang de ceux des plus grands hommes ; non seulement je veux qu'elles cultivent les lettres, les arts, mais qu'elles soient propres encore à exercer des places dans les tribunaux, dans les affaires contentieuses, dans l'administration des affaires de goût [1]. ” D’un certain point de vue, cet extrait nous rappelle les quelques mots de Christiane Taubira quand cette dernière affirmait que les femmes étaient “la moitié du ciel et même un peu plus” et que de ce fait, elles devaient être “la moitié partout où se prennent les décisions”. La Révolution française, survenue en 1789 apparaît à maints égards comme un moment clé de notre histoire, une acmé des revendications où les injustices supportées sous l’Ancien Régime ne peuvent plus être ignorées par le Roi.

Le crâne rasé chez une femme, un tabou ?

« Un homme rasé peut être sexy, une femme chauve sera toujours malade » pense Sarah. » » Pourquoi cette pensée d’une des protagonistes de La Tresse est- elle partagée par de nombreuses autres personnes et reflète l’importance symbolique de la chevelure, en particulier chez la femme actuellement ? La citation du roman évoquée suggère que la chevelure chez une femme est condition de sa beauté, de sa féminité. En affirmant cela, on pense qu’une femme chauve ne peut être que malade et ne peut pas être belle. Un crâne rasé ne peut pas être un vrai style, une mode. Il est symbole de faiblesse et de perte d’identité. Perdre ses cheveux c’est paraitrait-il, se perdre soi. Se perdre soi de diverses manières : en perdant sa féminité, sa crédibilité, sa dignité. La calvitie, avant tout chez la femme, est porteuse de symbolique négative.

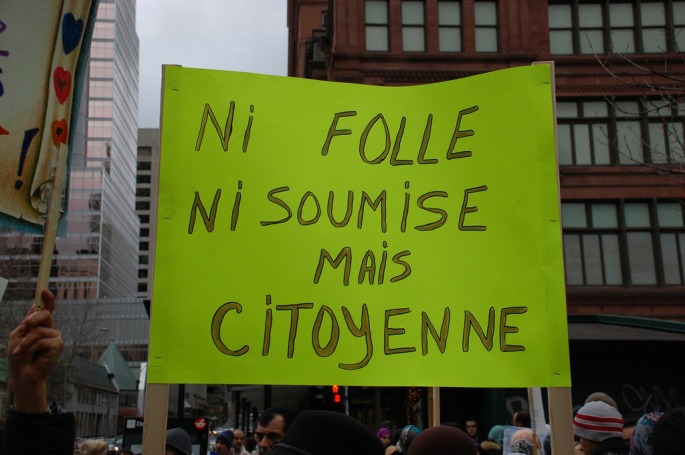

« La femme ne demande rien, elle exige » : entretien avec Kernen

Ce sont sur ces mots – "La femme ne demande rien : elle exige" – que nous avons quitté Kernen, après l’avoir interviewée. Avec ce ton militant, qui n’a pas peur d’exprimer ce qui lui semble nécessaire, cette interview prit rapidement la forme d’un réel plaidoyer pour l’autonomie du sujet face au genre. Après deux années de classe préparatoire littéraire et étudiant actuellement les sciences politiques et le management public à Paris, Kernen a accepté de répondre à l’ensemble de nos questions et nous a proposé une vision singulière de l’état du féminisme et de la question du genre dans notre société.

Féminisme et prostitution : violence ou indépendance ?

En décembre 2011, est déposée une première proposition de loi visant à pénaliser les clients de la prostitution, supposément censée permettre de renforcer la protection des victimes de l’exploitation sexuelle dans la traite des êtres humains et du proxénétisme. Après de vifs débats remettant en question l’efficacité d’une telle mesure, une nouvelle proposition de loi similaire déposée par des députés socialistes finit par être adoptée en avril 2016 par l’Assemblée Nationale, supprimant néanmoins le délit de racolage institué en 2013. Il soumettait potentiellement les prostitué-e-s à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux mois et 3 750 euros d’amende.

Gender-fucking : comment les masculinités libèrent les femmes

En décembre 1893, Edmond de Goncourt déclara que "si on avait fait l’autopsie des femmes ayant un talent original, [...] on trouverait chez elles des parties génitales se rapprochant de l’homme, des clitoris un peu parents de nos verges". Parce que comme lui et son frère, de nombreux autres artistes et intellectuels de son époque … Lire la suite Gender-fucking : comment les masculinités libèrent les femmes

7 jours dans la vie d’une femme : des alternatives aux protections périodiques industrielles sont possibles

De sa puberté jusqu’à sa ménopause, une femme a 520 fois ses règles, soit 13 fois par an. A l’échelle quotidienne, ce ne sont pas moins de 1447 protections périodiques utilisées par les femmes du monde entier. Au moment où je rédige cet article, ce sont déjà 24 174 200 000 protections qui sont en train d’être jetées dans l’environnement. Ces chiffres illustrent à quel point l’industrie des protections menstruelles est toxique. L’objectif n’est pas de blâmer la femme, seulement, des alternatives écologiques et pratiques existent pour réduire l’impact des protections jetables. Discrimination économique, risques, et possibilité de changer ses réflexes en s’informant et en déconstruisant les a priori concernant les protections alternatives.

Comment aborder le féminisme ?

Idéologies, tabous et stéréotypes encrés, le féminisme est mal compris par de nombreuses personnes à travers le monde. Il suffit cependant d’expliquer et d’avoir des conversations sensées pour pouvoir avancer. Mais comment ?