Prix de la Capitale verte de l’Europe en 2014 et successeur de Nantes, Copenhague est souvent dépeinte comme un modèle durable de “smart city”. La capitale danoise est pionnière en matière d’urbanisme, de design ou encore de transports avec ses nombreuses pistes cyclables et son pont Cykelslangen exclusivement dédié à la pratique du vélo. Avec l’ambition de devenir neutre en carbone d’ici 2025, Copenhague semble être un modèle de transition énergétique et de développement durable, à la scandinave. Et la gestion des déchets dans tout ça ?

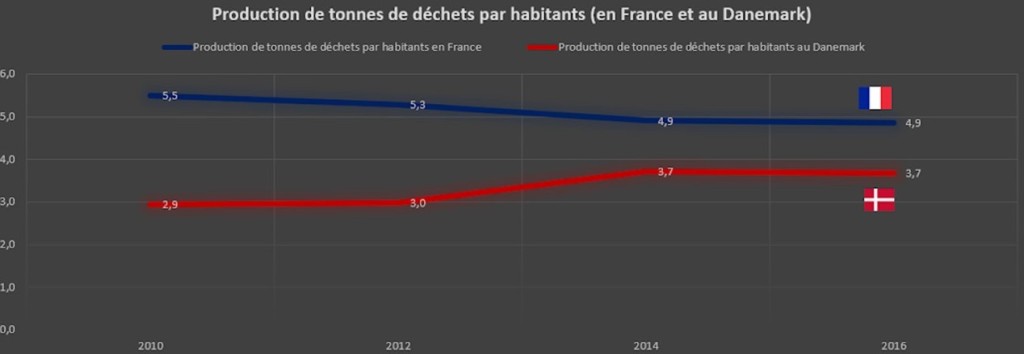

En 2016, les Danois produisent 3,7 tonnes de déchets par habitants soit un peu moins que les Français qui en produisent 4,9 tonnes (cf. Figure 1) et se rapprochent de la production d’un habitant de l’Union Européenne s’échelonnant à 5 tonnes. Considérant simplement les déchets municipaux, c’est-à-dire les déchets de la commune comme les ordures ménagères ou les encombrants, les chiffres sont moins bons. En 2018, le Danemark est le premier pays de l’Union Européenne en matière de production de déchets municipaux, avec une proportion de 766 kilogrammes de déchets par habitants, suivi de près par la Norvège avec ses 739 kilogrammes, quand les Français en produisent environ 527 kilogrammes. Le Danemark ne serait donc pas le meilleur des élèves, tandis que le Gouvernement danois et une large majorité du Parlement danois n’ont adopté, que le 23 janvier dernier, un amendement interdisant la distribution gratuite de sacs plastiques à usage unique (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021), soit 4 ans après la décision française de janvier 2017. Alors qu’Axel Darut, conseiller affaires européennes et data chez Citeo, et Malene Valeur, analyste en Environnement, Énergie, Infrastructures et Agriculture à l’Ambassade de France au Danemark, soutiennent que le Danemark est un “Etat-membre relativement en retard” quant à son attention portée sur les problématiques liées aux déchets, que penser des performances françaises ?

LE MODÈLE DANOIS, UN MYTHE : LES LACUNES DU SYSTÈME DE RECYCLAGE

La gestion des déchets, a posteriori, regroupe deux opérations : l’élimination du déchet (par incinération sans valorisation énergétique ou en centre d’enfouissement par exemple) et la valorisation (par incinération avec valorisation énergétique, remblaiement ou recyclage). Le recyclage est bien sûr un point sur lequel l’attention de tous est portée, puisqu’un tel procédé permet de prévenir la pollution en réduisant la nécessité de collecter de nouvelles matières premières et ressources naturelles, d’économiser de l’énergie, de protéger l’Environnement ou encore de lutter contre le réchauffement climatique, puisque l’incinération entraîne l’émission de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone.

En France : une grande partie des ménages est équipée de deux poubelles, la poubelle grise tout-venant et un bac de tri pour les emballages et papiers, dans la majorité des cas. Les déchets de piles, les appareils électroniques, ampoules ou encombrants sont également à trier, suivant le schéma de collecte mis en place par les entreprises en charge de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP), ainsi que les collectivités. Concernant les emballages ménagers et les papiers graphiques, les règles de tri diffèrent d’une commune à une autre, une extension des consignes de tri étant actuellement en cours pour que, d’ici 2023, l’ensemble du territoire français soit soumis aux mêmes consignes de tri : celles de mettre l’ensemble des emballages dans le bac de tri. Les entreprises sont également tenues de trier leurs déchets selon une typologie établie [2]. L’essentiel des chiffres clés sur les déchets pour l’année 2019 produit par l’ADEME indique notamment que 93% des déchets banals ou DIB (non-dangereux) envoyés en traitement sont valorisés dont 59% sont recyclés, pour le secteur industriel, et 84% des DIB sont valorisés dont 55% sont recyclés, pour le secteur tertiaire. Parallèlement, l’ADEME indique que 61 % des déchets inertes du BTP sont “réutilisés sur un autre chantier, dirigés vers des installations de recyclage ou des carrières” pour un objectif 2020 fixé à 70%. Les déchets sont ensuite pris en charge par les collectivités, menés vers des centres de tri puis dirigés vers une opération d’élimination ou de revalorisation, quand ils ne sont pas exportés à l’étranger comme en Malaisie, notamment pour le plastique. En termes de déchets ménagers, Citeo indique que “2% des emballages en plastique sont recyclés en grand export”. En 2019, la France exporte près de 1,9 millions de tonnes de déchets, toutes matières confondues, hors de l’Union Européenne.

Au Danemark : les ménages semblent avoir à leur disposition un nombre plus important de poubelles, en sachant que les “autorités locales ont le droit de décider du système de collecte” selon la note sur la gestion des déchets d’emballages au Danemark rédigée par Axel Darut et Malene Valeur, publiée début mars 2020. En général, un Danois aura une poubelle pour le carton, une autre pour le plastique, pour le papier, le verre non-consigné, le métal et pour les déchets organiques. Les déchets doivent être bien nettoyés avant d’être entreposés dans les poubelles, auxquels cas ils seront directement envoyés à l’incinération. De plus, une bouteille de lait en carton ne pourra pas être déposée dans la poubelle consacrée aux carton parce qu’elle présente un revêtement de paraffine. Il existe donc quelques contraintes et certains déchets, comme les briques en carton recyclables en France, passent à la trappe au Danemark. Les déchets sont ensuite pris en charge par les collectivités locales “principalement organisées dans des intercommunales propriétaires d’usines d’incinération, de décharges, etc.” Les déchets recyclés sont traités dans des entreprises de recyclage privées par l’intermédiaire d’accords passés avec les collectivités ou les intercommunales.

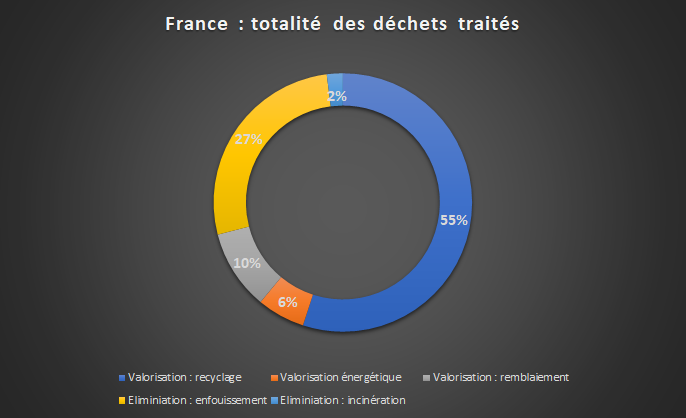

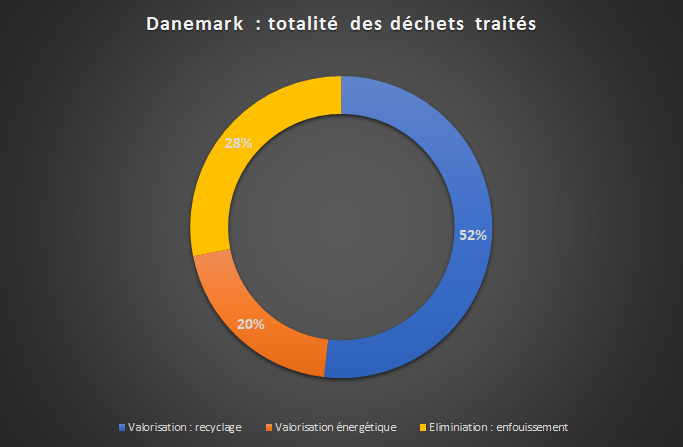

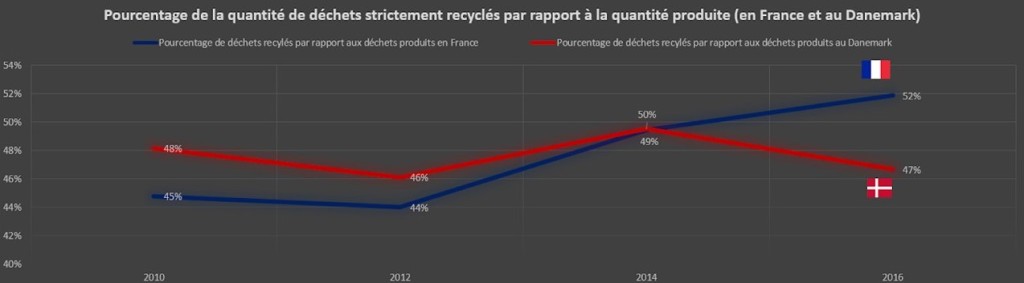

Et en pratique ça donne quoi [3] ? En 2016, l’Union Européenne (y compris le Royaume-Uni) recycle un peu plus de 33% de l’ensemble des déchets produits. En France, ce sont près de 52% de l’ensemble des déchets produits qui sont strictement recyclés (sans prendre en compte l’action de remblaiement) ce qui est un meilleur score que celui de l’Union Européenne. C’est même mieux que le Danemark depuis 2014, qui recycle 47% de ses déchets produits en 2016 (cf. Figure 2). Toutefois tous les déchets produits ne participent pas à une activité de traitement, par exemple si le déchet n’est pas jeté après utilisation. Dans ce cas, en 2016, c’est 55% des déchets traités qui sont recyclés en France et 52% au Danemark (cf. Figure 3).

Attention toutefois avec ces données, comme nous le rappelle Almut Reichel, experte de l’utilisation durable des ressources et des déchets à l’Agence Européenne pour l’Environnement : “Les données sur la production de déchets municipaux ne sont pas totalement harmonisées en Europe. Si la quantité élevée de déchets municipaux produits au Danemark s’explique certainement en partie par la grande aisance des ménages danois, un autre aspect pourrait être la manière dont le système danois de collecte des déchets est organisé, et quels déchets « similaires aux déchets ménagers » sont comptabilisés dans les déchets municipaux au Danemark par rapport à la France. […] Certains pays déclarent les quantités de produits recyclables collectés séparément comme étant « recyclés », d’autres déclarent les quantités de produits recyclables collectés séparément sans les rejets du tri comme étant des quantités recyclées.” Elle ajoute que : “Récemment, les règles de déclaration ont été harmonisées et rendues plus ambitieuses, suite aux nouveaux objectifs fixés dans la directive-cadre révisée sur les déchets adoptée en 2018. Toutefois, les nouvelles données harmonisées ne seront disponibles qu’en 2022.” Ces statistiques pourraient donc être assez différentes dans deux ans et le Danemark pourrait alors avoir rattrapé son retard. C’est aussi ce que nous confirme Axel Darut qui, lors d’un entretien, nous explique que dans la mesure où tous les Etats membres ne suivent pas la même méthodologie, “la directive 2008/98/CE laissant aux Etats membres quatre options possibles pour le calcul du taux de recyclage des déchets municipaux”, les comparaisons entre États membres peuvent paraître “contestables”. Certaines méthodologies sont d’ailleurs “plus favorables aux Etats que d’autres”. On devrait donc avoir une idée plus claire des performances des Etats membres d’ici 2023, les données 2020 devant être reportées sur Eurostat [6] dans un délai de 18 mois, soit mi-2022.

Concernant le nombre de poubelles disponibles pour les ménages danois, Almut Reichel ajoute que : “[Leur] nombre[…] n’est pas le même dans toutes les municipalités. Alors que les ménages de la municipalité de Copenhague disposent de nombreuses poubelles pour les différentes matières recyclables, ce n’est pas le cas dans toutes les municipalités danoises. Et le système des nombreuses poubelles différentes n’a été introduit que récemment.” Dans l’entretien que nous avons eu avec Axel Darut, celui-ci nous informe qu’en France, les modes de collecte divergent selon les collectivités, certaines ayant décidé de mettre en place des “systèmes de porte à porte, d’apport volontaire ou mixte, en fonction de la densité démographique et des gisements de déchets”. Il ajoute, à titre d’exemple, que certaines régions ont de meilleures performances en termes de tri des emballages et de papiers, comme la Bretagne par rapport à l’Île de France.

Selon Axel Darut, ce retard danois pourrait aussi s’expliquer par le fait que le Danemark n’a pas de système de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). En France, “toute entreprise qui met sur le marché des produits emballés consommés ou utilisés par les ménages dont les emballages deviennent des déchets d’emballages ménagers”, selon Eco Emballage [7], doit assurer sa responsabilité (depuis 1992). Selon les articles L.541-10 II et R.543-56 du Code de l’Environnement, obligation est faite de mettre en place un système de collecte ou d’adhérer et contribuer financièrement à un système collectif pour gérer ses déchets, pour les importateurs et producteurs. Ce n’est donc pas le cas au Danemark qui s’est concentré sur la consigne et sur certains types de déchets seulement comme la bouteille en plastique (notamment en PET ou polytéréphtalate d’éthylène) ou les canettes en aluminium. L’action française aurait alors été plus globale tout en portant un intérêt accru aux processus d’éco-conception [8] et d’éco-modulation [9].

La France aurait donc une vision, semble-t-il, plus globale du recyclage dans les déchets qu’elle traite, tandis que le Danemark fait le choix de porter son attention sur certains types de déchets jugés plus valorisables économiquement parlant. L’harmonisation des données, attendues pour 2022, pourrait alors nous donner une idée plus claire de la vision la plus efficace afin de lutter contre l’enfouissement : la France enfouit encore 27% des déchets qu’elle traite contre 28% pour le Danemark en 2016 (cf. Figure 3).

LE MODÈLE DANOIS, UNE RÉALITÉ : UNE AVANCE CONSIDÉRABLE SUR LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

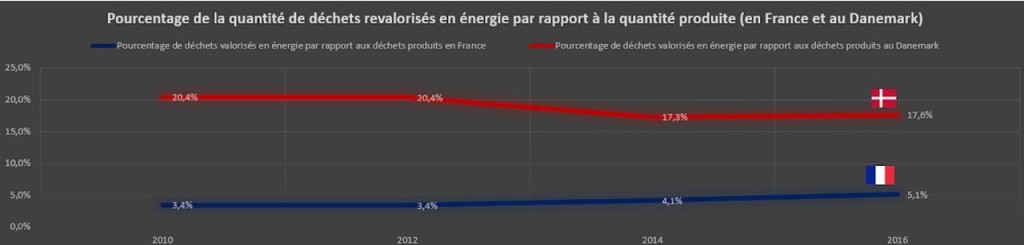

Entendons-nous, la vraie bonne solution est de ne pas produire de déchets à la base. Mais si l’on étudie la gestion des déchets, a posteriori, une fois qu’il sont mis sur le marché, il est important de souligner que le recyclage n’est pas la seule manière de valoriser ce déchet. La valorisation énergétique, c’est-à-dire la création d’énergie et notamment de chaleur, via le processus d’incinération par la combustion, est aussi intéressante à étudier. Le Danemark a une avance considérable sur la France en terme de valorisation énergétique. L’énergie récupérée des déchets incinérés doit ensuite pouvoir alimenter des réseaux de chaleur urbain, comme c’est le cas aux alentours de l’incinérateur d’Amager Bakke à Copenhague. Almut Reichel nous rappelle que : “ Le Danemark a très tôt amélioré la gestion des déchets dans les années 1980 et 1990, en mettant l’accent sur l’abandon de la mise en décharge au profit de l’incinération avec récupération d’énergie.” C’est d’ailleurs aujourd’hui l’un des pays d’Europe ayant les plus grandes capacités d’incinération des déchets municipaux par habitant, selon l’Agence Européenne pour l’Environnement. Ici les chiffres sont sans appel : sur la Figure 4, on remarque que la France ne revalorise que 5,1% des déchets produits en énergie face à 17,6% au Danemark [10].

Un tel écart peut s’expliquer par le fait que la France a fait le choix de se concentrer sur une valorisation des déchets par recyclage et remblaiement (souvent mis dans la même case lorsque l’on parle de recyclage comme le fait l’ADEME [12]), alors que le Danemark a fait le choix de développer l’incinération avec valorisation énergétique ainsi que la consigne sur une certaine typologie de déchets. Mais si l’on parle strictement de valorisation et d’élimination, la France et le Danemark sont approximativement au même niveau (cf. Figure 3). Notons enfin que si l’on prend comme référence le principe de hiérarchie des déchets défini à l’article L. 541-1 II du Code de l’Environnement, la solution de recyclage est préférable à celle de valorisation énergétique.

Focus sur l’incinérateur d’Amager Bakke

L’incinérateur d’Amager Bakke est situé dans une zone industrielle de l’Est de Copenhague, dans un quartier parfois surnommé “shit island”, accueillant aussi l’aéroport international de Copenhague.

Le site internet de l’incinérateur ARC (Amager Resource Center) nous indique que celui-ci reçoit les déchets de près de 600 000 citoyens et 68 000 entreprises qui serviront ensuite à fournir de l’électricité et du chauffage urbain à la ville, une fois incinérés dans un four pouvant brûler les déchets à une température entre 950 et 1100°C en près de 2 heures. Enfin, c’est près de 90% de l’énergie produite par les déchets qui est convertie en vapeur à haute pression.

La structure serait en train de travailler sur une technologie capable de capturer et recycler le CO² nécessairement émis lors de la combustion des déchets, notamment des plastiques. Suivant l’objectif copenhaguois de devenir neutre en CO², l’objectif d’Amager Bakke est d’ouvrir une usine de capture de carbone en 2025.

Une référence en matière de gestion des déchets et de développement durable qui doit pourtant faire face à plusieurs défis, et pas des moindres, mis en évidence par l’ONG Zero Waste Europe. Pour n’en citer qu’un, l’usine est trop grande et ne fonctionnerait pas à pleine capacité, nécessitant une importation de déchets étrangers (notamment britanniques) toujours plus importante mais aussi la combustion de biomasse, contrairement aux accords originels, tandis qu’elle est financée par les contribuables danois via un prêt sur 30 ans.

Une solution qui est donc plus respectueuse de l’environnement qu’un enfouissement à tout va, mais qui nécessite toutefois une écoute réelle des conseils des experts ce qui manque ici, d’après Johan Madsen de Zero Waste Europe, ainsi qu’une gestion de projet efficace pour éviter ce qu’il appelle “le fiasco danois”.

LE VRAI MODÈLE DANOIS : LA CONSIGNE ?

Avec d’un côté des performances de recyclage à améliorer et de l’autre une valorisation énergétique à recadrer (à Copenhague en tous cas), le Danemark pourrait faire office de vilain petit canard européen. Ce serait oublier son engagement pour lutter contre le plastique et son modèle de consigne particulièrement efficace. Car si le Danemark n’est pas en reste en matière de recyclage [13], c’est bien grâce à son système de consigne.

En décembre 2018, le Gouvernement danois annonce lancer son premier plan d’action pour lutter contre le plastique en débloquant 50 millions de couronnes danoises sur 4 ans, ce qui correspond à près de 7 millions d’euros. Les 27 initiatives doivent couvrir 10 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) énoncés par les Nations Unies [14]. Une mesure qui vient donc s’ajouter à celle des consignes, système qui perdure d’ailleurs en France jusqu’au début des années 1990.

Pour toutes les générations nées après cette décennie, le concept peut toutefois paraître nébuleux.

Focus sur l’histoire de consigne

Consigner une bouteille c’est payer un supplément à son achat qui nous est remboursé lorsque l’on rapporte cette même bouteille dans le supermarché ou aux points de collecte des consignes (les banques de retour des consignes sont appelées Pantstation au Danemark). Personne n’a donc intérêt à jeter sa bouteille dans la poubelle tout-venant.

Le système de consigne est développé par l’enseigne Coca Cola dans les années 1950 : la bouteille est ramenée à l’usine, nettoyée et utilisée de nouveau. Pourtant, dans les années 1970, Coca Cola décide de lancer la bouteille en plastique malgré le rapport d’un ingénieur et membre de l’Agence Environnementale Américaine, Arsen DARNAY. D’après une étude d’impact, il en déduit que la bouteille en verre, réutilisée au moins 15 fois, est la “solution écologique par excellence” [15].

Aujourd’hui, on voit se développer des expériences de consignes sur le territoire français à l’échelle locale (notamment pour les bouteilles en verre), mais rien de franchement “institutionnalisé” comme c’est le cas chez les Danois et les Allemands.

Concrètement, comment est-ce que les Danois consignent les bouteilles en plastique, en verre, ou les canettes en aluminium? Le Danemark agit pour le recyclage consigne depuis 2002. Les déchets consignés coûtent entre 1 et 3 couronnes danoises plus cher (13 à 40 centimes d’euros) selon leur catégorisation (pant A, pant B, pant C), qui dépend du type de déchet, du volume, de la possibilité de réutiliser ou alors de recycler le déchet. Une fois le déchet rapporté, il est possible de récupérer cette somme ou de faire un don à une association caritative.

La consigne des bouteilles en verre : le consommateur rapporte sa bouteille chez le commerçant qui la transfère au producteur. Celui-ci la nettoie, la remplit et la rapporte au supermarché ou en brasserie. C’est ce qu’on appelle les “refillables” (“qu’on peut remplir”).

La consigne des bouteilles en plastique et canettes en aluminium : le consommateur rapporte sa bouteille chez le commerçant qui la transfère à l’entreprise Dansk ReturnSystem (DRS). Ces déchets uniques ne seront pas de nouveau remplis mais seront transformés. Ce sont les “one-way packagings”. DRS s’appuie sur le principe pollueur payeur, déjà bien inscrit dans la législation française puisque que présent dès l’article 4 de la Charte de l’Environnement. Autrement dit, une entreprise productrice ou importatrice de bières et sodas, par exemple, doit payer des frais pour chaque emballage vendu ou transféré sur le sol danois, comme nous l’a rappelé le Responsable Communication de DRS. Politiquement, DRS est régi par un décret en vertu de la Loi sur la Protection de l’Environnement : une entreprise privée donc mais encadrée par le pouvoir réglementaire.

On peut toutefois trouver quelques limites à ce système : par exemple, le système étant régulé par l’Etat, ce monopole empêche de facto toute concurrence et peut entraver d’éventuelles innovations en la matière selon l’ADEME, ou encore le fait que la consigne des emballages plastiques à usage unique se limite à certaines catégories de boissons et ne soit pas globalisé, même si de plus en plus de catégories sont concernées [16]. Malgré ces limites, le constat est sans appel : le réseau international ACR+ (Association des Cités et Régions pour la gestion durable des Ressources) et DRS nous indiquent qu’en 2017, le taux de collecte des “one-way packagings” (déchets uniques), s’élève à 90%, et que le taux de collecte des “refillables” (bouteilles en verre), s’élève à 102%.

La consigne semble donc être un modèle pérenne et performant au vu de ses atouts opérationnels et organisationnels : alors pourquoi la France ne le suit-elle pas ? A l’échelle locale, le procédé des “refillables” existe déjà dans certaines communes et départements comme dans les Pays de la Loire où s’engage l’association Bout’ A’ Bout’. Mais un projet plus vaste et national, comme DRS, est totalement inexistant : la volonté affichée du Gouvernement français est de “déployer dans les collectivités qui le souhaitent des dispositifs de consigne solidaire” et de s’inspirer de modèles comme le modèle de consigne allemand. “Réconcilier l’économie et l’environnement” (préoccupation très actuelle certes, mais on peut légitimement questionner la conciliabilité des notions économiques et environnementales sur le long-terme), c’est le but que se donne la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) du Gouvernement français à partir de 2018. En février 2020, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont d’ailleurs adopté la loi AGEC du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui confirme que le “Gouvernement défini[ra] […] les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi” seulement “au vu des bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes”. “Rendez-vous en 2023 pour faire un bilan d’étape”. La consigne à la danoise ou l’allemande, ce n’est donc pas pour demain en France, d’autant plus que le dispositif a dans un premier temps été rejeté, avant que la loi AGEC ne paraisse en février 2020, la crainte des sénateurs étant de pousser les consommateurs à utiliser encore plus de bouteilles en plastique. Crainte fondée ?

Selon Axel Darut, “les données dans d’autres Etats membres prouvent que la consigne pour recyclage des bouteilles en PET ne pousserait pas nécessairement à plus de consommation” : seules les variables démographiques et météorologiques pourraient démontrer un changement dans les comportements de consommation

Elle pérenniserait toutefois l’utilisation du plastique, d’où la nécessité de compléter la consigne avec des solutions alternatives comme l’utilisation et la distribution de gourdes (à l’école par exemple), ou encore la multiplication des points d’accès eau potable (comme les bars à eau dans les festivals ou les fontaines dans les villes) afin d’éviter un phénomène de consommation de bouteilles et surtout éviter que tout ce plastique ne se retrouve dans les mers et océans. L’objectif premier est d’éviter le déchet.

D’autres “inquiétudes” avaient été exprimées par le Sénat et l’Association des Maires de France, au début des discussions en mars 2018, dans un communiqué de presse pour “alerter des risques de déstabilisation de l’ensemble de la filière emballages en cas d’instauration de la consigne”. Plusieurs raisons avaient alors poussé le Sénat à rejeter l’initiative : à côté d’enjeux politiques, on trouvait aussi des considérations économiques comme la perte de revenus des collectivités territoriales que la consigne pour recyclage pourrait engendrer avec la revente des matériaux qui ne seraient plus, notamment pour les bouteilles en PET, la propriété des collectivités. Selon l’AMF, les collectivités “les plus vertueuses […] ayant investi dans la modernisation de leurs centres de tri” se verraient alors pénalisées et les centres les plus modernes “se retrouveraient totalement surdimensionnés, avec un volume de collecte qui pourrait se trouver divisé de moitié”. La loi AGEC du 10 février 2020, doit y répondre en créant de nouvelles filières REP sur d’autres produits, afin d’apporter un soutien financier supplémentaire aux collectivités. Ici encore, on peut questionner la compatibilité de l’économie et de la défense de l’Environnement, ce dernier passant systématiquement au second plan dans un système capitaliste tel que le nôtre.

En l’état actuel, la consigne en France, “au vu du benchmark européen des systèmes de filières REP et de consignation”, serait “souhaitable pour atteindre les objectifs des directives européennes”, selon Axel Darut. Pourtant, “au stade des discussions politiques actuelles, la consigne pour recyclage des bouteilles de boisson en plastique à usage unique n’est pas faisable”, d’autant plus avec la loi AGEC, quand bien même la consigne serait “souhaitable pour atteindre les objectifs de la directive européenne SUP sur les plastiques à usage unique”. Malgré tout, des expériences vont être menées sur des territoires pilotes, notamment dans les départements d’Outre-Mer, qui devraient tester la consigne mixte d’ici un an, ainsi que dans certains supermarchés qui mettront à disposition des “Reverse Vending Machin” (automates de récupération des bouteilles). Cependant, ces expériences sont actuellement à l’arrêt et vont être repoussées du fait des répercussions liées à la pandémie de COVID-19.

CONCLUSION

Difficile d’étudier les performances d’un pays en matière de recyclage notamment quand les données ne sont pas harmonisées. Il n’existe, aujourd’hui, pas de définition claire et nette de ce qu’est la recyclabilité. C’est ce sur quoi travaille la Commission Européenne : apporter des définitions précises et applicables à tous, comme le fait le European Plastic Pact 2020 en définissant des termes comme “plastique” ou “recyclage”. Au vu de notre étude, on peut en déduire que la France n’est pas en retard sur le Danemark en matière de gestion des déchets, les deux pays ayant fait des choix différents : la France s’étant concentrée sur la REP et la réduction de déchets dès l’éco-conception, et le Danemark sur la consigne et la valorisation énergétique. Il pourrait alors être intéressant d’envisager un modèle de gestion prenant en compte la REP et la consigne, en France. Aujourd’hui le Gouvernement français fixe un objectif : celui de réduire de 50 % d’ici 2030 la mise sur le marché de bouteilles plastiques à usage unique. Pour ce faire, la loi AGEC du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, envisage la mise en place d’un système de consigne “si les performances cibles ne sont pas atteintes” d’ici 2023. Le système de consigne connaît donc des hauts et des débats mais si la priorité est d’accompagner le choix des consommateurs, peut-être serait-il également pertinent de lui donner la parole au travers d’un réel débat citoyen. Enfin, n’oublions pas qu’une vraie bonne gestion des déchets est une gestion où il y a moins de déchets par habitants : de ce point de vue, la France a encore beaucoup d’efforts à faire même si une légère baisse de production de déchets est à noter entre 2010 et 2016, contre une légère hausse pour le Danemark (cf. Figure 1 en annexe). Rendre le citoyen acteur en lui conférant un pouvoir politique individuel oui, mais l’unique responsabilisation des citoyens pour résoudre la crise écologique est un leurre. Mieux gérer les déchets, c’est avant tout remettre en question la production même de ces derniers.

Lucile Landais

Illustration réalisée par Paul Meslet

Notes de bas de page

[1] Sources de la Figure 1 : Eurostat (online data code env_wasgen) ; Estimations Insee de population et statistiques de l’état civil en France; Estimations de population et statistiques au Danemark via Statistics Denmark. Données consultées le 25/03/2020. Tous déchets confondus.

[2] Le décret du 10 mars 2016 dit “5 flux” indique que les entreprises, et plus globalement les producteurs et détenteurs de déchets, doivent trier à la source 5 flux de déchets afin de favoriser la valorisation de ces matières.

[3] Les données déchets proviennent d’Eurostat qui ne remontent qu’à 2016. On prendra en compte l’ensemble des déchets et pas seulement les déchets ménagers. Attention, Almut Reichel nous rappelle que, considérant la totalité des déchets : “ceux-ci peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, en fonction de la structure de l’économie.”

[4] Sources de la Figure 2 : Eurostat (online data code env_wasgen) et Eurostat (online data code env_wastrt), données consultées le 25/03/2020. Tous déchets confondus.

[5] Sources de la Figure 3 : Eurostat (online data code env_wastrt), données consultées le 17/04/2020. Tous déchets confondus en 2016.

[6] Service statistique de l’Union européenne

[7] Eco-Emballage (recyclage des emballages ménagers) a fusionné avec Ecofolio (recyclage des emballages papiers) en 2017 pour créer Citeo.

[8] L’Agence Européenne pour l’Environnement définit l’éco-conception comme : “L’intégration des aspects environnementaux dans le processus de développement des produits, en équilibrant les exigences écologiques et économiques. L’éco-conception prend en compte les aspects environnementaux à tous les stades du processus de développement des produits, en s’efforçant de concevoir des produits ayant le plus faible impact possible sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.”

[9] Selon Citeo, c’est un “système de malus progressifs pour encourager l’abandon des emballages non recyclables ou perturbateurs du recyclage et quatre bonus cumulables pour encourager l’éco-conception et la sensibilisation au geste de tri.” : c’est donc un système de bonus/malus pour les entreprises contribuant à la filière REP.

[10] Ce qui correspond à 6% des déchets traités en France et 20% des déchets traités au Danemark (cf. Figure 3 en annexe).

[11] Sources de la Figure 4 : Eurostat (online data code env_wasgen) et Eurostat (online data code env_wastrt), données consultées le 25/03/2020. Tous déchets confondus.

[12] L’ADEME spécifie que 65 % des déchets prennent part au processus de recyclage ou de remblayage en 2016, ce qui peut paraître troublant. Lorsque l’on décompose les données, 55% des déchets sont recyclés tandis que 10% des déchets sont remblayés.

[13] La catégorie recyclage au Danemark d’Eurostat prend en compte la consigne recyclage (“one-way packaging”) ainsi que les bouteilles en verre (“refillables”) qui ne peuvent plus être réutilisées, mais pas la consigne réemploi (“refillables”) soit les bouteilles en verre pouvant être réutilisées.

[14] ODD n° : 3 (bonne santé et bien-être), 6 (eau propre et assainissement), 8 (travail décent et croissance économique, certes), 9 (industrie/innovation/infrastructures), 11 (villes et communautés durables), 12 (consommation et productions durables), 13 (lutte contre le changement climatique), 14 (vie aquatique), 15 (vie terrestre), 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs).

[15] D’après l’expression utilisée dans le reportage du 11 septembre 2018 de Cash Investigation : “Plastique, la grande intox”.

[16] Depuis le 1er janvier dernier, les Danois peuvent désormais consigner leurs bouteilles de jus de fruits.