« Exaltée comme si elle était un objet culte, l’hétérosexualité est en même temps négligée comme si elle n’était qu’une routine sociale. Elle constitue un sujet orphelin, totalement ignoré par la communauté intellectuelle, ignoré par la société tout entière en fait. [1] » Prise comme une donnée naturelle, l’hétérosexualité n’a été remise en question que très récemment par les féministes radicales, dont certaines se disent matérialistes. N’avaient pas non plus été remis en question les concepts d’ « hommes » et « femmes », directement liés à l’organisation binaire de la société, sur laquelle se fonde la norme, et le politique.

C’est à ce propos que Monique Wittig prononça la locution suivante, qui avait fait polémique, en conclusion de sa conférence de 1978 sur la pensée straight : « les lesbiennes ne sont pas des femmes [2] », en ce sens que, dans les sociétés occidentales patriarcales, les femmes ont deux choix : devenir des « fugitives » et refuser les codes hétéronormés qui leur sont imposés (comme le font les lesbiennes) ou renégocier continuellement leur place dans la société, aux côtés des hommes. Cette pensée a ouvert une nouvelle voie à un certain féminisme qui, plutôt que de chercher « l’égalité dans la différence », tente d’abolir les notions d’ « hommes » et de « femmes » qui ne sont pas des donnés biologiques, mais le résultat de constructions sociales.

« En passant outre le régime politique de l’hétérosexualité, le féminisme repose actuellement sur un aménagement dudit système plutôt que sur une volonté de l’abolir [3] », écrivait il y a quelques années Louise Turcotte dans la préface d’une réédition de La Pensée straight, rappelant ainsi qu’il n’existe pas une seule forme de féminisme. Mais, est-il véritablement possible d’abolir le genre ? Le féminisme matérialiste est-il une utopie, ou un idéal vers lequel tendre ?

Le mythe de la division naturelle des sexes

L’hétérosexualité, actuellement établie comme régime politique (soit comme un régime qui hiérarchise les individus selon leur adhésion à un système donné de normes que lui-même impose tout en discréditant ceux qui s’en écartent) s’est construite sur une prétendue division naturelle des sexes. « Dans toutes les sociétés, tous les enfants sont, à leur naissance, situés dans l’une ou l’autre de deux classes sexuelles, le classement étant accompli par l’inspection de l’enfant nu, et plus particulièrement de ses parties génitales. […] Dans tous les cas, l’affectation à une classe sexuelle s’applique presque sans exception à toute la population et vaut pour toute la vie, ce qui constitue un cas exemplaire, sinon prototypique, de classification sociale [4] », explique Erving Goffman. Cette assignation ne constitue pas, en soi, un régime politique, mais en fonde les bases, et permet de structurer la société sur un critère prétendument stable. Cela conduit à une essentialisation des figures de l’homme et de la femme, et permet à la nature de s’établir comme théorie déterministe.

« Le sexe est en effet assez simple à définir, puisqu’il fait référence à des différences biologiques faciles à présenter de façon polaire : mâle/femelle, garçon/fille, homme/femme. Ces différences sont fixes même si les biologistes distinguent le sexe chromosomique […], du sexe anatomique et du sexe hormonal. [5] » Si l’on ajoute à ces différences, l’idée — aujourd’hui surannée — que la femme cisgenrée n’existe que pour la reproduction, pour procréer, alors il s’ensuit que l’on érige comme norme la complémentarité des hommes et des femmes, complémentarité qui devient alors obligation et régime politique. Un sophisme naturaliste est ici à l’oeuvre : d’un constat descriptif (déjà faussé) dont résultent deux sexes, est né un principe normatif, qui veut que ces deux sexes soient dans une relation de force et domination), elle-même calquée sur l’acte sexuel, comme l’explique Monique Wittig.

Elle explique que « la pérennité des sexes et la pérennité des esclaves et des maîtres proviennent de la même croyance. Et comme il n’existe pas d’esclaves sans maîtres, il n’existe pas de femmes sans hommes. L’idéologie de la différence des sexes opère dans notre culture comme une censure, en ce qu’elle masque l’opposition qui opère sur le plan social entre les hommes et les femmes en lui donnant la nature pour cause. Masculin/féminin, mâle/femelle sont les catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d’un ordre économique, politique et idéologique. Par ailleurs, les divisions sont rendues abstraites et mises en concepts par les maîtres et plus tard par les esclaves lorsque ceux-ci se révoltent et commencent à lutter. Les maîtres expliquent et justifient les divisions qu’ils ont créées en tant que résultat de différences naturelles. [6] »

De fait, on peut dire que « la biologie ne constitue un outil sûr et précis que pour le tri des membres de la société ; les événements et les réponses qui semblent si naturellement découler des mêmes lignes de partage, sont une conséquence de l’organisation sociale [7] », car, comme l’annonce l’autrice de La Pensée straight, « il n’y a pas de « nature » en société. [8] » Or, si l’organisation de la société, son régime politique, n’est qu’un décalque abscons des rapports de force sexuels, alors les femmes se retrouvent en position de dominées, vis-à-vis des hommes dominants, et l’entreprise de procréation, naturelle, en vient à justifier la société.

Genre et hétérosexualité, deux constructions sociales et politiques

C’est donc ce processus de naturalisation des différences femmes/hommes par le biologique qu’il est intéressant d’interroger. La pensée de Colette Guillaumin, reprise dans l’article de Christelle Hamel [9], montre bien qu’un choix a été fait en vue d’organiser la société sur une distinction biologique, puisqu’il ne fut que rarement question d’ériger en « principes fondateurs d’un groupe social », ni en « systèmes d’explication de positions socialement hiérarchisées » la couleur des yeux, la taille, etc. C’est ce processus a posteriori, de justification de la domination des femmes que l’on doit éclairer.

Le genre, lié à l’assignation sexuelle à la naissance et aux incitations à se comporter « comme une femme » ou « comme un homme » est donc une construction sociale et politique, qui tend à différencier femmes et hommes, en fonction des places que la société leur assigne. De fait, l’hétérosexualité n’est biologique que par voie de conséquence. En outre, il faut noter que l’hétérosexualité « en tant que mot, n’a pas existé avant qu’on parle d’homosexualité au début du XXème siècle […]. Il n’a existé qu’en contrepartie. L’hétérosexualité allait tellement de soi qu’elle n’avait pas de nom. C’était la norme sociale. C’est le contrat social. [10] »

C’est d’ailleurs toujours le cas. Encore aujourd’hui, l’hétérosexualité « s’impose comme une norme, une norme sociale tout autant qu’identitaire, soutenue, comme la norme de sexualité obligatoire, par tout un ensemble de pratiques commerciales, de savoirs et de récits largement diffusés et bien sûr de spécialistes chargés de veiller à ce que tout un chacun ait bien une sexualité épanouie. [11] » A travers pléthores de discours, cette sexualité a réussi à s’imposer comme norme, lié à l’attraction que toutes et tous entretiendraient pour l’autre sexe. Cependant, comme certains en font l’hypothèse [12], « l’amour hétérosexuel » ne relève pas de l’inné, et n’aurait autant d’importance que dans nos sociétés occidentales.

Parmi ces récits qui fondent l’hétérosexualité, on retrouve, de fait, les concepts de genre « masculin/féminin, mâle/femelle » qui sont autant de catégories qui dissimulent « le fait que les différences sociales relèvent toujours d’un ordre économique, politique et idéologique. [13] » Et Monique Wittig de souligner que la langue française, elle-même, fournirait du sens à cette norme, imposant à chacun de n’être qu’il ou que elle.

Nous avons vu que l’assignation sexuelle à la naissance déterminait, en partie, les rôles « féminin » et « masculin », que vont endosser les individus. Mais cela ne s’arrête pas là. Toute la socialisation, qu’elle soit primaire ou secondaire, enfonce le clou. « L’éducation familiale des deux sexes sera différenciée, elle commencera par orienter la fille vers un rôle domestique, un rôle auxiliaire, et le garçon vers un rôle plus fortement fondé sur la compétition. [14] » Cette éducation « assure que la majeure part de ce que chaque sexe accomplit le sera sous le regard de l’autre sexe, et avec une pleine appréciation mutuelle du traitement différentiel qu’il obtient. […] Chaque sexe devient un dispositif de formation pour l’autre sexe, dispositif qui s’introduit au cœur de la maison ; et ce qui va servir à structurer une vie sociale plus générale se voit ainsi attribuer sa forme et son élan au sein d’un cercle très étroit et très douillet. [15] » La construction sexuelle ne peut donc se faire que dans une société mixte.

Contrairement à l’origine sociale ou la couleur de peau, le sexe biologique, « tout aussi aléatoire [16] », constitue un critère pour formater toute la vie. L’hétérosexualité existe donc dès le berceau et l’identité hétérosexuelle « se forge par la répétition d’actes conformes à ce qui est attendu », et « on finit par y croire [17] », et par ne croire qu’à/que cela.

Cette socialisation genrée va créer une invisibilisation des femmes en tant qu’êtres sociaux [18] ; elles n’existent que par le sexe. En outre, naîtront de cette socialisation tous les stigmates que Pierre Bourdieu analyse dans La Domination masculine [19], créant ainsi le mythe d’un sexe « à protéger », forcément recluse à l’intérieur, etc. L’hétéronormativité, définie comme « l’ensemble de relations, actions, institutions et savoirs qui constituent et reproduisent l’hétérosexualité comme « normale », souhaitable, voire naturelle » et qui « qui postule la complémentarité asymétrique des sexes et la primauté de l’hétérosexualité » tout comme « la concordance nécessaire entre genre (masculin, par exemple), sexe (mâle) et désir sexuel (envers la femme) [20] » n’est que le résultat de ces processus d’ascription à la société. Mais le cercle est vicieux.

« Le problème n’est pas simplement que [les femmes] soient dans une position de complémentarité avec des personnes qui sont des hommes ; le problème est que pour les femmes cette complémentarité signifie aussi une vulnérabilité et, au sentiment de certaines, une oppression. [21] » Ce système de pratiques distinctives, fondé sur un partage des tâches, n’instaure pas seulement une différenciation, ou une complémentarité, mais place sur un piédestal l’homme, mettant alors en situation de synonymie hétérosexualité et patriarcat. C’est ce qui fait dire à Colette Guillaumin que la femme est doublement oppressée ; on parle alors d’une « appropriation privée, par un individu (un mari ou un père) » et d’une « appropriation [22] collective de tout un groupe, les femmes, les individus célibataires y compris, par la classe des hommes. [23] »

Sous-tendu par un imaginaire où, sexuellement la femme ne peut être que « passive », on peut alors parler d’un « inégalitarisme tranquille » [24], qui trouve alors doublement écho, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère socio-politique. « Loin de se résumer à une simple pratique sexuelle, l’hétérosexualité est aussi une institution sociale. […] L’attirance sexuelle des femmes pour les hommes est présentée comme allant de soi tant l’hétérosexualité comme pratique sexuelle que l’hétérosocialité comme système sont basées sur la norme de la complémentarité entre les femmes et les hommes, complémentarité qui agit à tous les niveaux de la réalité sociale ; du coït qui reste le plus souvent pensé comme LA sexualité (complémentarité des organes génitaux) au partage inégal des tâches (division « complémentaire » du travail rémunéré et du travail ménager et éducatif). [25] » De fait, la reproduction sexuelle n’est rien d’autre que la reproduction de schèmes de domination, dont l’abstraction fait appel à l’image du coït.

N’ayant pas de prise sur cette culture hétérosexuelle ancrée dans une abstraction millénaire, hommes et femmes ne peuvent que reproduire ce schéma. « Pour assurer sa perpétuation, l’ordre genré hétérosexuel requiert ainsi notre continuelle réassertion » et « la plupart des gens « font le genre » et « font l’hété-rosexualité » tous les jours, sans réfléchir de façon critique sur ce qu’ils font. [26] » Cette non-réflexion sur le genre et l’hétérosexualité — interrogations que nous essayons d’éclairer par cet article —, concerne aussi les femmes, qui participent pleinement du processus de masculinisation des individus sexués hommes [27].

Les femmes, loin d’être immunisées contre ces processus de « sexage » selon l’expression de Colette Guillaumin, se retrouvent en proie à un paradoxe. « Dans le même temps, de manière insidieuse, chacun et chacune doit justifier raisonnablement sa situation […]. Choisir de « faire » un enfant […] ou de se marier alors que ceci n’est plus une obligation, cela ne découle plus d’un rapport de domination, mais doit refléter l’authenticité de chacun.e. Ensuite, on est censé « assumer » comme on le dit couramment, c’est-à-dire se sentir responsable de ce qui vous arrive du fait de ces choix, et réagir de manière autonome en conséquence. [28] » Par voie de conséquence, elles sont dans l’incapacité de critiquer ouvertement l’hétéronormativité et l’injonction à la procréation de la société, tout en n’étant que peu, ou pas capables de s’en détacher. Elles ne possèdent pas autant de marge pour se définir que les hommes.

Or, ces deux groupes « sont produit·e·s comme catégories par le rapport social de domination qui d’un même mouvement les oppose et les hiérarchise. Il s’ensuit que les catégories « homosexuel » et « hétérosexuel » n’ont de pertinence que dans le cadre du système de genre où les catégories de sexe sont différenciées et hiérarchisées. [29] » Ce système de genre — régime politique s’il en est —, fondé sur des récits instruits par les hommes hétérosexuels s’entretient donc lui-même, en excluant d’emblée la possibilité de se définir, que ce soit, pour les individus sexués femmes, les lesbiennes ou les homosexuels, qui ne peuvent s’ériger comme groupes qu’en rapport aux hommes hétérosexuels. Le régime politique hétérosexuel permet donc la pérennité d’un système patriarcal, en hiérarchisant des différences, par lui-même créées. Pour abolir, une telle hiérarchisation des genres et des sexualités, qu’est-il possible de faire ? Peut-on renverser un tel régime politique ?

Une révolution a-genrée est-elle possible ?

« Comme l’a dit Christine Delphy, « nous ne pourrons vraiment penser le genre que le jour où nous serons capables d’imaginer le non-genre ». Beaucoup de ce qui passe pour radical de nos jours relève d’une vision plus limitée, si bien que la fin de la hiérarchie de genre et l’effondrement de l’hétérosexualité institutionnalisée apparaissent impensables. [30] »

C’est une pensée que partage Monique Wittig pour qui « il faut comprendre que [le conflit entre « devenir une fugitive » et essayer de renégocier, en tant que femme, sa place parmi les hommes] n’a rien d’éternel et que pour le dépasser, il faut détruire politiquement, philosophiquement et symboliquement les catégories d’ « homme » et de « femme [31] ». Les féministes matérialistes pensent qu’« une fois que la classe des hommes aura disparu, les femmes en tant que classe disparaîtront à leur tour car » — nous le rappelons « il n’y a pas d’esclaves sans maîtres. [32] » Mais la tâche s’avère complexe, et même Judith Butler qui, dans Trouble dans le genre [33], propose de « performer le genre » — soit l’idée d’adopter les comportements associés à un genre, pour qu’on nous identifie sous ce genre — ne va pas jusque-là. Est-il alors humainement possible de performer le non-genre ? Quand bien même le genre serait dynamique et appropriable par tout un chacun [34], le non-genre l’est-il ?

Il semble possible, à la marge, d’aller à contre-courant de l’hétérosexualité. L’homosexualité, en ce sens, peut apparaître comme « un désir pour quelque chose d’autre qui n’est pas connoté », un désir comme « résistance à la norme. [35] » Ce rejet de l’injonction déterministe social qui veut que nous soyons tous attirés par le sexe opposé n’est pas un choix, et ne permettra jamais le renversement de la société héterosexuelle. Toutefois, on peut reconnaître que les lesbiennes et les homosexuels réécrivent le mythe de la procréation pour tous, ne recherchant, dans la relation sexuelle, que le plaisir : « pour nous, la sexualité n’entretient qu’une lointaine relation avec l’hétérosexualité à partir du moment où cette dernière est dominée par sa finalité ultime, la reproduction. [36] »

Vulca Fidolini explique bien ce processus et note que « la dissociation entre les fonctions procréatrices et érotiques de la sexualité est un enjeu central dans le processus d’institution de l’hétérosexualité en tant que catégorie et modèle de sexualité considérés comme « normaux ». C’est exactement cette dissociation qui, au fil des années, a conduit au rapprochement de l’instinct sexuel pervers — entendu comme étant « contraire » à la reproduction [37] ». De fait, il est possible de revenir sur le principe d’une hétérosexualité supposément universelle ; néanmoins, il est moins certain qu’on puisse en déjouer les phénomènes d’oppression. « Certes, ne pas devenir hétérosexuel [ce qui ne relève pas d’un choix, N.D.L.R] et ne pas s’inscrire clairement dans le registre masculin/féminin constitue, pour les personnes, une façon d’échapper à l’oppression qui passe par les normes dominantes en matière de sexualité et de genre. [Cependant], les “transgressions” du genre ne mettent pas celui-ci en cause : re-genrer le monde ne le dé-genre pas, et le dé-range encore moins. [38] »

Peut-on alors croire comme Adrienne Rich, que « toutes les femmes qui ont refusé, pour différentes raisons, l’institution du mariage, peuvent être considérées comme des lesbiennes indépendamment du désir ou des pratiques sexuelles [39] » ? Pour récuser cet argument, l’exemple des lesbiennes qui — au sens commun — semblent incarner l’archétype du groupe le plus apte à jouer des codes genrés de masculinité et de féminité, est assez parlant. L’enquête menée par Céline Perrin et Natacha Chetcuti apporte un élément de réponse à cette question. Après de nombreux entretiens avec des lesbiennes, abordant différents pans de leur identité, et notamment vestimentaire, elles concluent que « les conceptions identitaires des lesbiennes de nos enquêtes sont structurées très fortement par le rapport de domination entre femmes et hommes [40] », semblant ainsi montrer qu’il est toujours nécessaire de se référer à cette dichotomie homme/femme, ou tout du moins masculin/féminin.

« La transgression d’une norme (ici la norme de leur catégorie de sexe d’appartenance comme la norme hétérosexuelle) n’implique pas forcément la subversion d’un système de pensée. [41] » L’idée même de complémentarité dans le couple, intériorisée, empêche de penser autrement que dans une binarité, qui, par répétition, ne peut que se calquer sur des oppositions sexuelles que l’on postule comme naturelles. Pour les lesbiennes, bis repetita. « Il leur est difficile d’échapper à la configuration du système d’oppression de la classe des hommes sur la classe des femmes. Elles manquent de mots pour définir leurs pratiques et représentations en dehors des modèles présentés comme référents. [42] » Adosser la société sur de nouveaux principes structurants implique l’idée d’une révolution globale, et à l’attendre, on attend Godot.

« Le genre est l’opium du peuple, et non la religion [43] » affirme Erving Goffman, subvertissant la célèbre locution de Karl Marx. Par cette expression, il résume bien l’idée que le genre est cet écran de fumée qui dissimule une organisation sociale fondée sur une donné biologique. De fait, il rejoint là la pensée de nombreuses féministes radicales qui tentent de penser le non-genre. Cependant, plus qu’un critère structurant la société, l’hétérosexualité, comme mise en regard des hommes et des femmes, est aussi devenu un critère de pensée, qui organise la possibilité d’imaginer un monde différent, où il n’y aurait ni genre, ni domination. « Si nous sommes incapables d’imaginer le monde social comme radicalement autre qu’il n’est actuellement, notre capacité de pensée critique à son égard s’en trouve restreinte [44] » explique Stevi Jackson.

Aussi nombreuses peuvent-être les stratégies pour « performer le genre » — selon l’expression consacrée —, jamais, semble-t-il, ne pourra-t-on réellement penser en dehors de ces catégories. Pour preuve, lesbiennes et homosexuels qui, hypothétiquement, pourraient se construire en dehors du régime politique hétérosexuel, tendent tout de même, à reproduire certains schémas, associés traditionnellement aux concepts de masculinité et de féminité, de façon consciente ou non. De ce constat-là, il est difficile de croire que l’on peut tendre vers un monde a-genré.

Peut-être faudrait-il alors, pour imaginer un tel monde, faire valoir un dégenrage des comportements, de telle sorte que l’on encourage l’enfant assigné homme à la naissance et l’enfant assign femme à la naissance, à pouvoir adopter les comportements qu’il souhaite, sans stigmatise son attitude. Cette harmonisation des comportements tendrait à effacer les liens entretenus entre tel sexe et tel comportement genré, et à cet égard il est bon de noter le fait que certaines marques vestimentaires tendent vers l’unisexe. Toutefois, cet objectif — s’il en est — semble, certes réalisable, mais peu probable pour le monde.

Tant qu’il y aura des injustices sociales et des phénomènes de domination, il les faudra toujours justifier par une différence autre que le social, de telle sorte qu’on puisse, dans un même temps, dédouaner et la société, et l’individu, respectivement, eu égard aux phénomènes d’assignation hiérarchique qui résulte de sa structuration, et vis-à-vis du positionnement social dans lequel il se trouve. La mise sur un pied d’égalité des hommes et des femmes, que ceux-ci soient hétéro- ou homosexuel·les ne pourra être effective qu’au moment où il n’y aura plus d’inégalités à justifier. Nous pourrons alors nous poser les questions : « C’est quoi, un homme ? / C’est quoi, une femme? », et peut-être ne plus être obligé de « [faire] semblant, [de jouer] le jeu qu’on nous apprend. [45] »

Félix Raulet

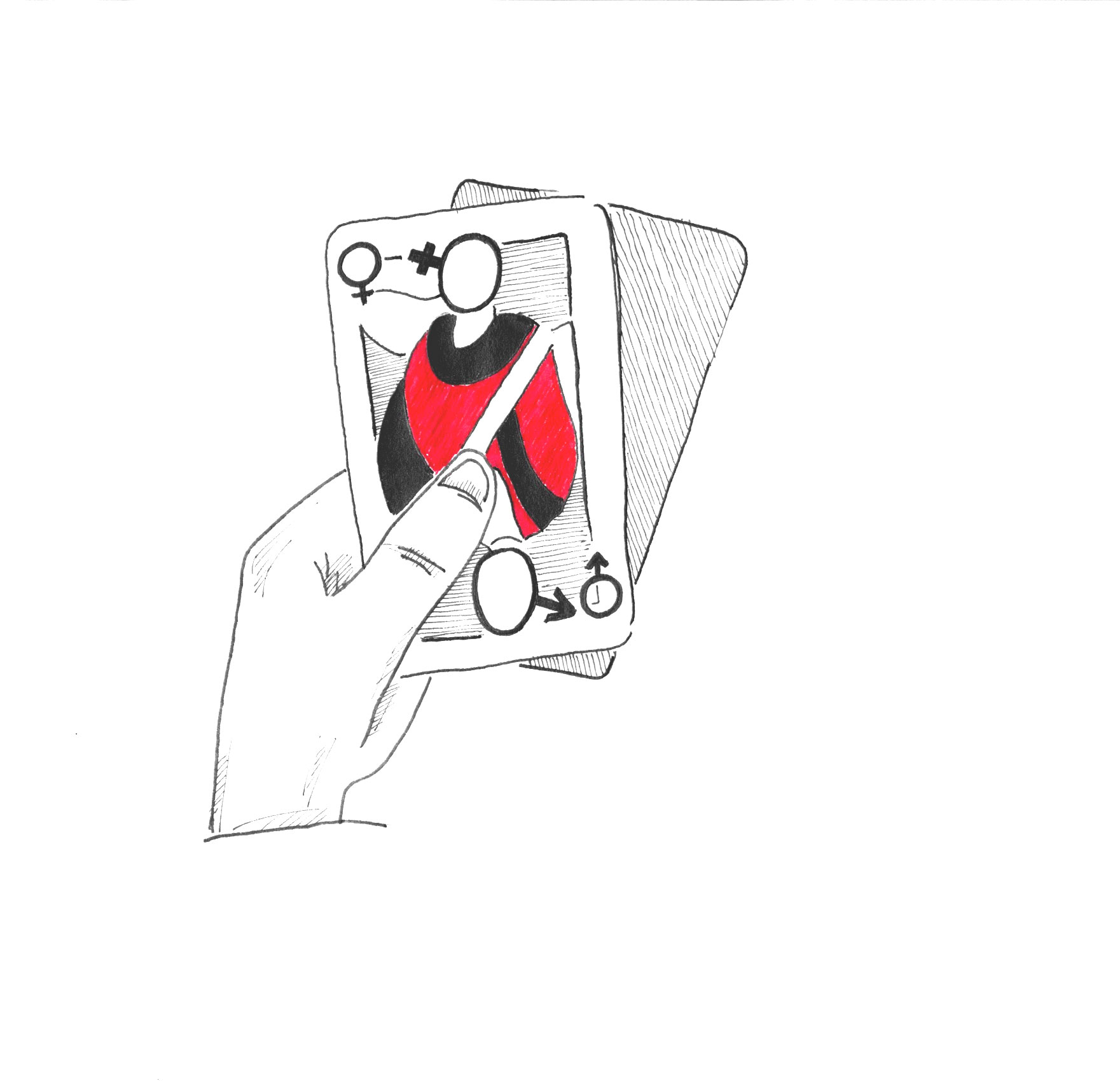

Illustration réalisée par Paul Meslet

[1] Tin, Louis-Georges. « L’hétérosexualité, une pratique culturelle », Martine Fournier éd., Masculin-Féminin. Pluriel. Editions Sciences Humaines, 2014, pp. 109-114.

[2] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992] Ed. Amsterdam, Paris, 2013.

[3] Louise Turcotte dans Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 21.

[4] Goffman, Erving. L’Arrangement des sexes [1977], La Dispute, Paris, 2002, p. 44-45.

[5] Klinkenberg, Marie. « Le mauvais genre ? Genre, sexe et société », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, vol. numéro 110, no. 2, 2016, pp. 247-269.

[6] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992] Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p.36-38.

[7] Goffman, Erving. L’Arrangement des sexes [1977], La Dispute, Paris, 2002, p. 116.

[8] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 49.

[9] Hamel, Christelle. « Colette Guillaumin (1934-2017) : une pensée constructiviste et matérialiste sur le sexisme et le racisme », Nouvelles Questions Féministes, vol. 37, no. 1, 2018, pp. 186-192.

[10] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 74.

[11] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[12] Tin, Louis-Georges. « L’hétérosexualité, une pratique culturelle », Martine Fournier éd., Masculin-Féminin. Pluriel. Editions Sciences Humaines, 2014, pp. 109-114.

[13] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 36-38.

[14] Goffman, Erving. L’Arrangement des sexes [1977], La Dispute, Paris, 2002, p. 74-75.

[15] Goffman, Erving. L’Arrangement des sexes [1977], La Dispute, Paris, 2002, p. 76-77

[16] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[17] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[18] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 43.

[19] Bourdieu, Pierre. La Domination masculine, Le Seuil, 1998.

[20] Fidolini, Vulca. « L’hétéronormativité », Fondation Copernic éd., Manuel indocile de sciences sociales. Pour des savoirs résistants. La Découverte, 2019, pp. 798-804.

[21] Goffman, Erving. L’Arrangement des sexes [1977], La Dispute, Paris, 2002, p. 107.

[22] En rappelant ici, que le verbe « s’approprier » défini comme « Attribuer quelque chose à soi-même, la faire sienne », constitue une réification de l’objet approprié, ici, la femme.

[23] Colette Guillaumin, évoquée dans Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 12-13.

[24] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[25] Perrin, Céline, et Natacha Chetcuti. « Au-delà des apparences. Système de genre et mises en scène des corps lesbiens », Nouvelles Questions Féministes, vol. 21, no. 1, 2002, pp. 18-40.

[26] Jackson, Stevi. « Pourquoi un féminisme matérialiste est (encore) possible – et nécessaire », Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, no. 3, 2009, pp. 16-33.

[27] Connell, Robert William, et James W. Messerschmidt. « Faut-il repenser le concept de masculinité hégémonique ? Traduction coordonnée par Élodie Béthoux et Caroline Vincensini », Terrains & travaux, vol. 27, no. 2, 2015, pp. 151-192.

[28] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[29] Perrin, Céline, et Natacha Chetcuti. « Au-delà des apparences. Système de genre et mises en scène des corps lesbiens », Nouvelles Questions Féministes, vol. 21, no. 1, 2002, pp. 18-40.

[30] Jackson, Stevi. « Pourquoi un féminisme matérialiste est (encore) possible – et nécessaire », Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, no. 3, 2009, pp. 16-33.

[31] Christine Delphy, citée dans Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 11.

[32] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 52.

[33] Butler, Judith, Trouble dans le genre [1990], La Découverte, 2005.

[34] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[35] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 89.

[36] Wittig, Monique. La Pensée straight [1992], Ed. Amsterdam, Paris, 2013, p. 95.

[37] Fidolini, Vulca. « L’hétéronormativité », Fondation Copernic éd., Manuel indocile de sciences sociales. Pour des savoirs résistants. La Découverte, 2019, pp. 798-804.

[38] Duru-Bellat, Marie. La Tyrannie du genre. Presses de Sciences Po, 2017.

[39] Adrienne Rich, évoquée dans Amari, Salima. « Certaines lesbiennes demeurent des femmes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 34, no. 1, 2015, pp. 70-83.

[40] Perrin, Céline, et Natacha Chetcuti. « Au-delà des apparences. Système de genre et mises en scène des corps lesbiens », Nouvelles Questions Féministes, vol. 21, no. 1, 2002, pp. 18-40.

[41] Perrin, Céline, et Natacha Chetcuti. « Au-delà des apparences. Système de genre et mises en scène des corps lesbiens », Nouvelles Questions Féministes, vol. 21, no. 1, 2002, pp. 18-40.

[42] Perrin, Céline, et Natacha Chetcuti. « Au-delà des apparences. Système de genre et mises en scène des corps lesbiens », Nouvelles Questions Féministes, vol. 21, no. 1, 2002, pp. 18-40.

[43] Goffman, Erving. L’Arrangement des sexes [1977], La Dispute, Paris, 2002, p. 78.

[44] Jackson, Stevi. « Pourquoi un féminisme matérialiste est (encore) possible – et nécessaire », Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, no. 3, 2009, pp. 16-33.

[45] Slimane, Vitaa, « XY », VERSUS (album), 2019.