Un média indépendant ne voile pas ses convictions, il s’affirme avec ses écrits.

Dans Les Nouveaux Chiens de garde, Serge Halimi affirme que « la presse écrite et audiovisuelle est dominée par un journalisme de révérence, par des groupes industriels et financiers, par une pensée de marché, par des réseaux de connivence. » L’auteur met le doigt sur le cœur de la crise médiatique qui alimente les réticences envers certains médias, et même, envers les journalistes.

Pourtant, ce sont eux qui nous fournissent les outils pour appréhender l’actualité, mieux comprendre les inégalités et hypocrisies qui polluent notre siècle. Dès lors, le journaliste doit être en première ligne pour les combattre. Mais leur légitimité est remise en cause, car comment accorder du crédit à un média qui est détenu par des grandes entreprises à même de causer du tort à notre société ?

Là où on renie les mots, on renie l’idée.

Sans la pression de l’argent ou d’intérêts particuliers, les journalistes peuvent délivrer sincèrement des faits d’actualité, sans censure ni détours. Oui, assurer à un média son indépendance, c’est lui assurer sa liberté. Souvent déçus, les lecteurs de la presse tendent à s’éloigner de cet univers qui ne leur correspond plus.

En classes préparatoires littéraires, pour la deuxième année, l’importance des mots semblait évidente : ils modèlent la connaissance, rendent réelles des convictions enfouies et cultivées dans notre for intérieur.

Dire l’actualité autrement, s’engager avec les mots.

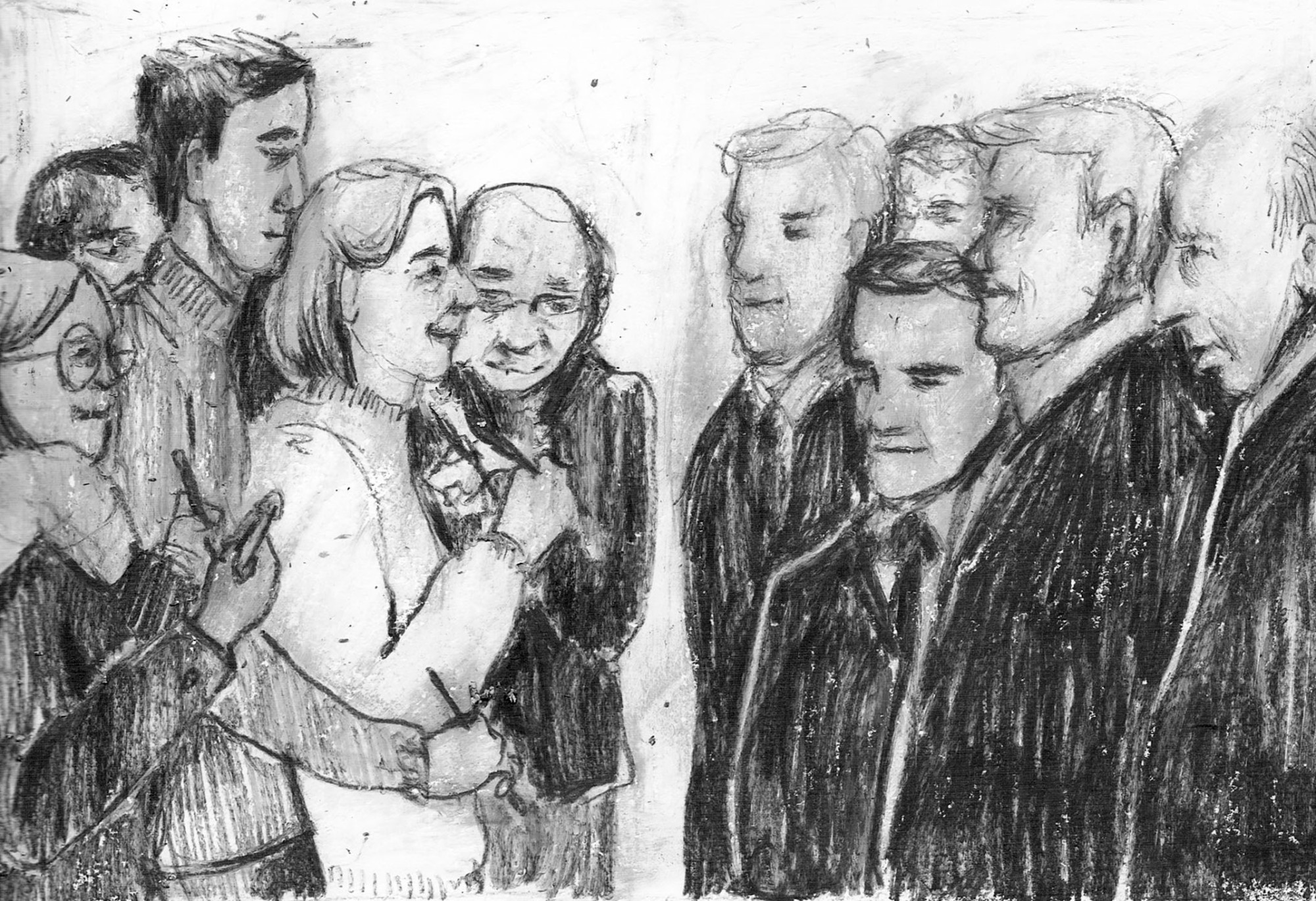

Parce que les mots utilisés ont une valeur à ne pas négliger, ils permettent de donner de la force aux idées qui veulent être exprimées. Il faut choisir le camp des mots, pour informer mais en même temps alerter sur des événements parfois difficiles à retranscrire tant leur inhumanité est terrifiante. Qu’il s’agisse de guerres ou de manifestations, il faut sortir du jargon journalistique qui ternit les couleurs de ces luttes. Ne plus être dans l’immédiateté, le divertissement dont se contentent certains journaux, et porter haut, à l’aide des mots, nos révolutions.

Changer la forme de rédaction des articles est une manière de poser un regard, d’ouvrir le débat, de ne pas fixer froidement la réalité entre les lignes d’un journal. Il faut que les mots soient un lien entre celui qui rapporte les faits, et ceux qui les subissent. Mais cela n’est possible que grâce, une fois de plus, à la liberté du journalisme, et surtout du journaliste.

La presse doit être au service des gouvernés et non pas des gouvernants [1].

Si les médias aujourd’hui ne sont plus vus comme un « contre-pouvoir » alors redonnons honneur à ce titre, en invoquant la liberté des médias, au nom de tous ceux qui ne peuvent s’exprimer qu’aux travers des journaux. Le journaliste doit être un artisan des mots, et les mettre au cœur de son travail. Comme le souligne Bernie Sanders [2], en parlant des Etats-Unis, « les médias sont l’un des bras de la classe dirigeante de ce pays. Et ils veulent parler de tout, sauf des questions les plus importantes, parce que si l’on parle des vraies questions et que les gens s’instruisent, savez-vous ce qui se passe ? Ils pourraient bien vouloir tout changer. » Les médias doivent être un instrument de connaissance au service des citoyens, et non pas un instrument au service du pouvoir.

Anaëlle LARUE

Notes de bas de page

[1] Steven Spielberg, The Post

[2] Bernie Sanders, interrogé le 23 mars 2016 par la chaîne The Young Turks (diffusée sur YouTube)