Que l’on soit contre, pour ou même avec les gilets jaunes, leur révolte pointe du doigt des difficultés bien réelles. Un des principes fondamentaux de fonctionnement des régimes de démocraties représentatives semble complètement décrié : celui du rôle des élus à représenter la population et leurs revendications auprès des gouvernants. Ce constat ne date pas d’hier et ne sera pas développé ici. Toutefois, cette crise de représentativité politique peut s’élargir à un autre organe primordial des démocraties contemporaines : les médias. Le mouvement des gilets jaunes a aussi frappé par la recrudescence d’épisodes de violences. Que la faute provienne de “professionnels de la casse’’ ou de citoyens ordinaires, une des cibles de ces violences physiques, verbales ou numériques, sont les journalistes. La violence, quelle qu’elle soit n’a jamais apporté, n’apporte pas et n’apportera jamais de solutions respectueuses, efficaces et immédiates. En revanche, la méfiance, la défiance, voire la violence, ont une signification. Le sentiment d’abandon général, ces personnes le perçoivent aussi dans le monde médiatique, qui serait soumis à la cause des plus puissants, au détriment d’une information qui se voudrait “plus proche du peuple’’. Sommes-nous tombés dans une crise de la représentation médiatique ?

Il ne faut pas aller bien loin pour constater une récurrence de haine envers les médias. Tentez l’expérience : prenez une publication de n’importe quel média national sur Facebook ou Twitter, déroulez les commentaires et appréciez la virulence des mots. On peut s’en amuser, l’ignorer ou s’en agacer, mais force est de constater que la cyber-violence est bien réelle. Évidemment, plus la publication prête à débat, plus le taux d’insulte est élevé. Dans un rapport de mai 2018, l’association Respect Zone a ainsi recensé sur différentes périodes les commentaires injurieux sous les posts Facebook de grands médias. Certains de ces commentaires peuvent aller jusqu’à des menaces de mort. Le vocabulaire courant, « journalopes », « merdias », « presstiputes » et autres tout aussi créatifs, montre ainsi les perceptions, sèches et franches, de certains citoyens.

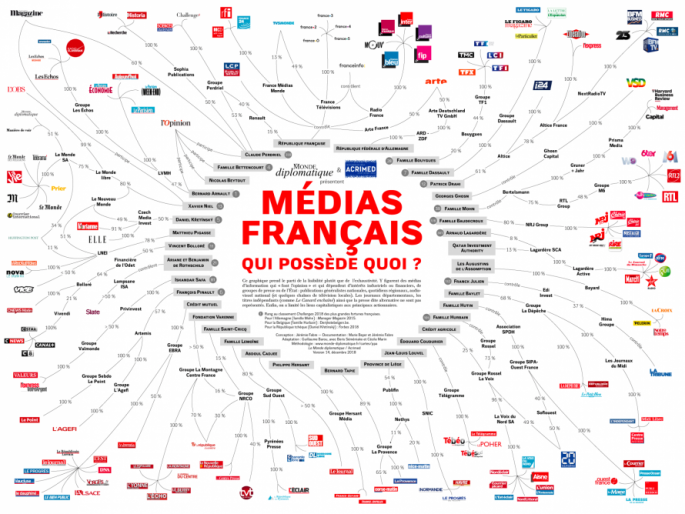

Parmi les principales accusations, les intérêts des médias seraient liés à ceux des grands entrepreneurs qui possèdent ces médias. Il est de fait indéniable que la quasi-totalité des grands médias français appartiennent à de riches patrons. Cela poserait le souci de leur indépendance, de la garantie d’une information fiable. Certains vont plus loin et y voient une intention de ces propriétaires de manipuler l’opinion. Du fait de la grande influence des médias, ces derniers orienteraient l’information au profit de leurs riches propriétaires. Les relations entre les médias et la classe politique sont aussi visées, avec des attaques reprochant une trop grande proximité entre les deux, ce qui donnerait lieu à une information biaisée.

La révolte des gilets jaunes a aussi précipité la montée des thèses complotistes, en réaction à cette crise de confiance. L’attentat de Strasbourg du mardi 11 décembre aurait été de ce fait préparé par l’Élysée, avec la participation des médias pour partager l’information et freiner la mobilisation des gilets jaunes. Les fausses informations sur la signature du pacte de Marrakech, qui a été interprété comme la reconnaissance officielle d’un droit à l’immigration, d’une ouverture totale des frontières et de la promotion dans les médias des bienfaits de cette immigration, ont également reçu une grande audience sur les réseaux sociaux mais aussi à travers les discours de personnalités politiques.

Finalement, les grands médias nationaux produiraient une information socialement orientée dans laquelle une partie de la population ne se reconnaît plus et ne se sent plus représentée. De la même manière que les hommes politiques sont accusés d’être déconnectés du quotidien de millions de citoyens, les médias alimenteraient une lecture de la société qui correspondrait aux idéaux des plus puissants. BFMTV semble ainsi cristalliser ce rejet avec un effet paradoxal. La chaîne d’info en continu est la plus regardée pendant les manifestations et donne donc le plus de visibilité au mouvement, mais, d’un autre côté, elle jouerait des images choquantes pour gonfler son audimat. Selon Brigitte Sebbah, chercheuse et co-auteure d’une analyse des publications sur le groupe Facebook “La France en colère !!!’’, la chaîne d’info en continu BFMTV est accusée « de faire intervenir des experts pro-Macron ou de minimiser le nombre de participants aux manifestations ». Néanmoins, force est de constater que la couverture médiatique de la révolte des gilets jaunes semble avoir aussi fortement joué en faveur du mouvement, à la fois dans la formation de l’opinion publique et dans la considération politique des gouvernants.

Plusieurs journalistes de la chaîne, et d’autres médias également, ont subi des agressions physiques depuis le début du mouvement des gilets jaunes. La diatribe de Jean-Luc Mélenchon par exemple, pendant les événements autour des perquisitions de son domicile et des bureaux de son parti dans le cadre d’enquête sur des comptes de campagnes présumées falsifiées, à propos des journalistes de Franceinfo : « Pourrissez-les partout où vous pouvez. (…) Il faut qu’à la fin il y ait des milliers de gens qui se disent “Les journalistes de Franceinfo sont des menteurs, des tricheurs”« , se joint à la défiance ambiante. Quand bien même peut-on suspecter Jean-Luc Mélenchon et certains de ses collègues de critiques démagogiques, la fracture médiatique est là.

À titre purement informatif, ce graphique permet de faire un point sur la propriété des principaux médias français :

Le mouvement des gilets jaunes a donc pu voir l’émergence de thèses complotistes, mais peut-être aussi, et surtout, l’enracinement d’un contournement de la parole médiatique. Les citoyens révoltés n’attendaient plus les micros et les caméras des journalistes, ils ont utilisé leurs propres micros et leurs propres caméras pour diffuser leur parole avec les réseaux sociaux. Facebook et Twitter se sont ainsi imposés comme des nouveaux médias utilisables par tous, sans intermédiaires, remplaçant les plateaux télés hyper illuminés et les micros tendus.

La question de ce manque d’intermédiaire peut aussi poser problème, comme évoqué plus haut. Chaque citoyen peut profiter de la facilité de diffusion qu’offre internet pour produire une information, sans réellement se soucier de la véracité des propos tenus. Et cela peut avoir des répercussions très dangereuses, principalement la manipulation de l’opinion. Mais cette nouvelle façon de médiatiser son propos a sous doute permis de créer ce que la confiance avec les grands médias nationaux avait fait perdre, la proximité. Il ne s’agit plus de transmettre une parole à un journaliste que l’on suspecterait de modifier, d’interpréter à sa sauce ou d’orienter partialement, mais de transmettre sa parole franche et directe, comme un nouveau bouche-à-oreille.

Ce serait le gage d’authenticité de la petite vidéo à la qualité d’image et de son médiocre mais au message franc et clair qui répondrait aux critiques de manque d’indépendance ou d’objectivité des médias. La critique d’une trop grande verticalité dans la pratique du pouvoir politique a peut-être aussi pu toucher la pratique médiatique : de grands médias nationaux parisiens qui donnent la parole à une élite parisienne. La voix de “simples » citoyens, qui partagent le quotidien du reste de la population, et qui est devenue accessible aussi facilement que les discours de personnalités politiques dans les grands médias nationaux, a fédéré nombre de personnes. De la même manière que les citoyens n’ont pas eu besoin de représentants pour faire de la politique pendant le mouvement des gilets jaunes, ces citoyens ont contourné, sans pour autant ignorer, les médias traditionnels. La grande exposition médiatique du mouvement a aussi profité de manière générale à son succès politique.

Cette hypothèse de réflexion ne doit cependant pas faire abstraction du respect de la liberté de la presse. Comme abordé précédemment, la violence n’est pas une réponse. Le violation de libertés non plus. Or, un média possède toute la liberté pour diffuser l’information qu’il souhaite, tant que celle-ci est factuellement véridique. Ce léger rappel vient aussi défendre les journalistes agressés. La critique ne doit pas faire oublier ce droit acquis depuis 1881 et dont toute la population jouit, directement ou indirectement.

Milan Derrien